中華料理のお店でよく見かける、ちょっぴりすっぱい、そしてピリッと辛いスープ——酸辣湯(サンラータン)。私、大好きなんです。メニューで見かけたら、はじめに考えるのは「今日も食べるのか?この間も食べたぞ?たまには違う料理も楽しんだら?」と心の声がするくらい。

お酢と白こしょうのシンプルな調味料から生まれる、奥深くてクセになる味わい。これにすっかりはまってもう20年は経ちますね。

と言うことで、今回は台湾の料理本レシピをベースにした「辛さ控えめのやさしい酸辣湯」をご紹介します。ピリ辛派の方は、お好みでラー油・豆板醤・花椒などをトッピングして、お好みの”辣”を楽しんでくださいね!

*参考にしたレシピ本の記事へのリンクは一番下にあります。

サンラータンの魅力とは?

サンラータンは「酸(すっぱさ)」と「辣(辛さ)」のバランスが命。お酢の酸味で食欲アップ、白こしょうのピリ辛が後を引く、そんな一杯です。 (”辣”って、確かに「辛い」という意味だけど、実は中国や台湾では「ピリッと刺激がある」くらいのニュアンスで使われることが多いようです)

豆腐や黒キクラゲ、鴨血(アヒルの血を固めた台湾食材)、タケノコなど、多彩な食感も楽しめて、まさに「スープ版の前菜盛り合わせ」とも言える存在。

さて、このレシピの一番のハードルは鴨血でした。オンライン通販で買えないことはないのですが、やはり生臭さは多少なりともあるらしく… 初めての食材にかなり腰が引けてしまいました。私、つわりで食べられなくなってから生臭いのは本当に無理なんですよ。もう20年以上前のことですけど、生臭さだけはずっと食べられずにいます。

ということで、「嫌いな味なら入れなきゃいいじゃない」と私の中のマリーアントワネットがぽつりとつぶやいたので、私は入れませんでした。コクを出すために厚揚げとかいいと思うんですけど、豆腐ばかりになるのもなぁ、と思ったので潔くナシ!としました。(魅力を語るはずの段落で、なんとなくディスってる気もしないでもない)

材料(約4人分)

主な具材 (料理本レシピから翻訳)

Aグループの食材

- 豆腐:1丁

- にんじん:40g

- 生の黒キクラゲ:50g (手に入らないときは乾燥キクラゲでOK)

- タケノコ(水煮):50g (スーパーですでに細く切ってあるので十分!)

鴨血(またはレバーなどで代用可):120g 通販で買えないこともないけど、ここは代替材料を使います。例えば豚レバー(しっかり臭み抜きしたもの)、または厚揚げ。ちなみに私は生臭いのは苦手なので、省略しちゃいました。なくてもしっかりうま味はあって美味しかったです♬

Bグループの具材

- 豚ヒレ肉:100g

- 長ねぎ:50g(みじん切り)

- 卵:1個(溶いておく)

- 鶏がらスープ:約1000cc

- 片栗粉:35g(+水70ccで溶く)

調味料A(先に加える)

- 醤油:大さじ1 日本の薄口醤油を大さじ1弱

- 砂糖:小さじ1

- 塩:小さじ1

- うま味調味料(無添加派の方はコンソメでも◯):小さじ1/2

調味料B(後から加える)

- 白酢:大さじ3 穀物酢でOK!

- 白こしょう:大さじ1/2

仕上げ用調味料

- ごま油:大さじ1 (唐辛子の辛さがほしい方は、ラー油や豆板醤を好きなだけ)

作り方

- 下ごしらえ

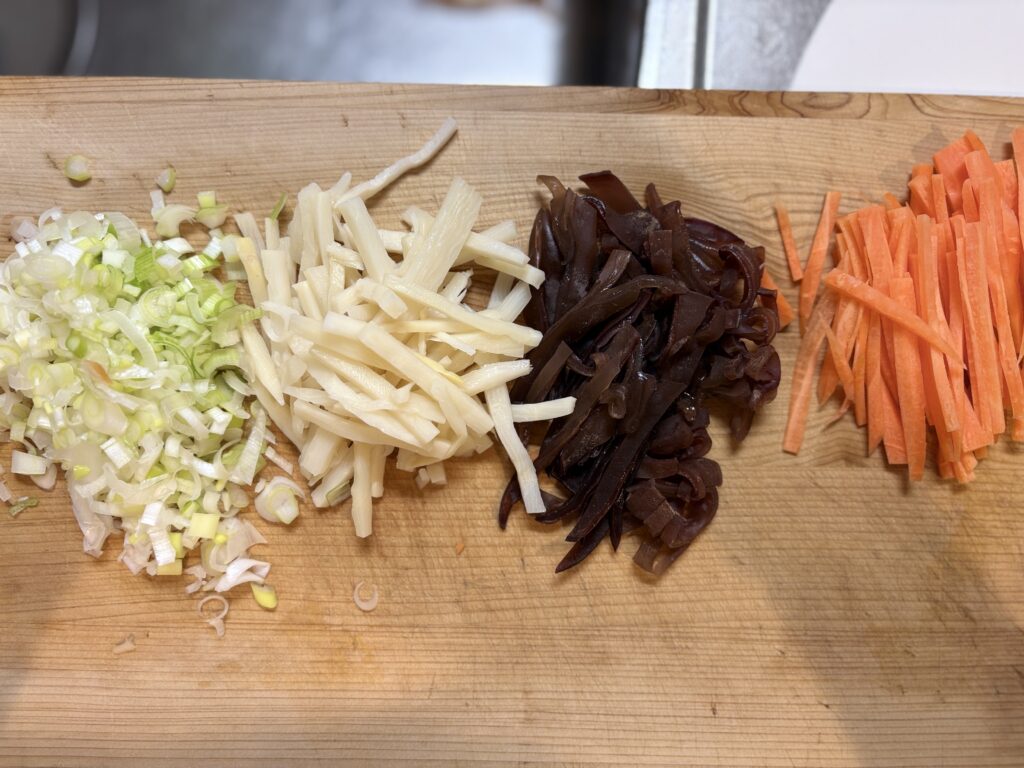

にんじん、黒キクラゲ、タケノコ、豚ヒレ肉もすべて細切りに。ねぎはみじん切りにして、卵は溶きほぐしておきましょう。

- スープを準備

鍋に鶏がらスープ1000ccを沸かし、豚肉を加えて軽く火を通します。出てきたアクは丁寧に取り除いてください。

- 具材と調味料Aを加える

準備したスープに豆腐や野菜などの具材と調味料Aを加え、3分ほど煮込みます。

- とろみをつける

水溶き片栗粉を少しずつ加えながら混ぜ、とろみをつけます。

- 酸味&辛味を投入

調味料B(白酢+白こしょう)を合わせてから加え、香りを立たせます。

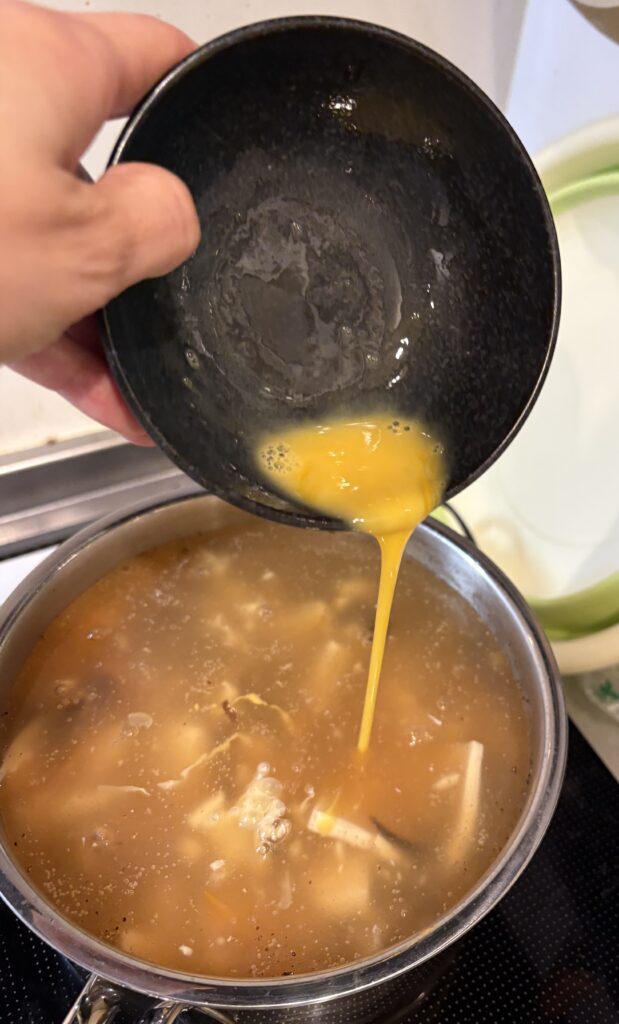

6. 卵を流し入れる

スープをかき混ぜながら、溶き卵を細くゆっくり注ぎ入れ、ふわっとした卵のリボンを作ります。

7. 仕上げ

最後にごま油(辛くしたい方はラー油や豆板醤も)を回しかけ、刻んだねぎを散らして完成!

ワンポイントアドバイス

- 鉄鍋はNG!

お酢の酸で鉄分が溶け出してしまうので、ステンレスやホーロー鍋を使いましょう。 - 酢とこしょうは「後入れ」が基本!

風味が飛ばないように、火を止める直前に入れるのがベストです。

おわりに

口に運んで最初の一言「やさしい味…」。

本場台湾でも愛されるサンラータンも、シンプルなのに味わい深い一杯。でも日本の中華料理店でいただく酸辣湯はわりと味わいの前に辛さを感じるものが多かったので、胡椒のピリ辛のみのほっこりする味に感動しました。材料を見ておわかりのように、唐辛子が入っていないんです。

お店のもいいけど、私はこの酸辣湯が大好きです。 冷蔵庫にある食材でアレンジも可能なので、ぜひ気軽に作ってみてくださいね。

出典・参考

著者:蔡萬利・楊勝凱(2024年/日日幸福事業有限公司)

Classic Taiwan Street Food: from Salty Dish to Dessert

ISBN:978-626-97378-3-3

*参考にしたレシピ本の記事へのリンクはこちら♬

コメント